Pertamina memiliki jaringan distribusi BBM dan non-BBM yang kuat, tersebar di seluruh sudut negeri. Untuk menunjang penyaluran BBM dan Bahan Bakar Khusus (BBK) di seluruh Indonesia dilakukan melalui jalur distribusi yang meliputi: Transit Terminal, Depot, Instalasi dan DPPU.

Jenis-jenis produk BBM terdiri atas: premium, kerosine, autogas (solar),

minyak diesel, dan minyak bakar.

Sedangkan yang dimaksud BBK adalah bahan bakar untuk penerbangan (aviasi), yaitu avtur dan avigas, serta gasoline dengan nilai oktan tinggi, yaitu Pertamax dan Pertamax Plus. Sedangkan BBK jenis Premix dan Super TT sudah tidak dipasarkan lagi.

Suplai avtur dan avigas terus meningkat sejalan dengan permintaan yang juga meningkat akibat peningkatan lalu-lintas penerbangan dalam negeri.

Produk avtur dan avigas, menurut Laporan Tahunan Pertamina 1999-2000, sejak Februari 1999 telah dikeluarkan dari BBM bersubsidi dan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar.

SEJARAH PEMASARAN MIGAS

Bagaimanakah bahan bakar khusus ini diproduksi dan didistribusikan? Berikut ini sekilas perjalanan Pertamina melayani bahan bakar untuk pesawat.

Pemasaran bahan bakar untuk pesawat terbang secara modern tak bisa dilepaskan dari dinamika makro organisasi pemasaran di Pertamina. Khususnya untuk pemasaran dalam negeri.

Pada masa Hindia Belanda terdapat dua perusahaan minyak yang beroperasi dalam penyediaan dan pemasaran BBM, yaitu BPM dan Stanvac.

Sedangkan pada masa pendudukan Jepang penyediaan dan pemasaran BBM untuk masyarakat sangat terbatas karena BBM yang dihasilkan terutama digunakan untuk keperluan perang.

Perebutan dari Jepang atas fasilitas pembekalan BBM di dalam negeri beserta sarana penimbunan dan pengangkutan tidak berjalan lancar. Penyebabnya, kedatangan tentara Belanda baik dalam Agresi I Belanda tahun 1947 maupun Agresi II Belanda tahun 1948.

Hingga periode 1950-1960, pembekalan BBM untuk keperluan dalam negeri sepenuhnya dilaksanakan Shell, Stanvac, dan Caltex. Sedangkan perusahaan nasional baru memenuhi sekitar 4,2 persen dari seluruh konsumsi BBM dalam negeri yang saat itu (1960) mencapai 3,3 juta kiloliter. Sebagian besar Shell dan Stanvac yang memasok.

Walaupun tingkat konsumsi terus meningkat, tetapi sejak 1950 sampai 1960 tidak ada penambahan investasi pada sarana distribusi dan pemasaran. Dengan melihat kondisi politik saat itu, perusahaan-perusahaan asing mengalami keraguan untuk melanjutkan usahanya di Indonesia.

Saat itu ada 740 stasiun pompa bensin, 125 truk tangki dengan daya angkut 1.000 kiloliter. Keadaan tersebut mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan BBM.

Organisasi pemasaran Pertamina sepanjang catatan yang diperoleh mulai dibenahi tahun 1960-an yaitu pada masa Pertamin. Dimulai dengan membangun pusat administrasi kecil di setiap pusat pemasaran di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan. Faisal Abda?oe boleh dicatat sebagai salah seorang pembangun jaringan pemasaran. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini ditugaskan menciptakan suatu kebijakan pemasaran untuk Pertamin.

Pertamin saat itu mulai melakukan pemasaran langsung. Walaupun pada awalnya masih ditopang oleh Shell.

Ketika Kontrak Karya dengan Tiga Besar ? Shell, Stanvac, dan Caltex ? diratifikasi November 1963, Pertamin telah membangun sebuah organisasi pemasaran yang lancar dan fungsional.

Saleh Siregar pimpinan Pertamin mencoba meyakinkan Pemerintah melalui Wakil PM III Chairul Saleh bahwa Pertamin adalah perusahaan yang pantas mengambilalih pemasaran dalam negeri setelah diserahkan oleh kelompok Tiga Besar.

Maka 11 Desember 1963 Pertamin ditunjuk untuk menerima semua kekayaan pemasaran dari kelompok Tiga Besar. Lalu Saleh Siregar mengajukan usulan baru, agar pempercepat pemindahan aset pemasaran. Hal ini menguntungkan Indonesia dibandingkan harus membayar distribusi sebanyak 0,10 dolar per barel.

Chaerul Saleh setuju dan Tiga Besar pun setuju. Pemindahan aset Shell berikut personalia dilakukan atas dasar satu area ke area lain selesai pada Juli 1965. Namun keterlibatan asing dalam pemasaran domestik belum pupus sama sekali. Angkutan laut masih ditangani Shell dan Stanvac, sekalipun Permina juga telah memasuki bisnis itu. Pada saat itu Shell dan Stanvac masih menjalankan kilang-kilang karena kemampuan Permina dan Permigan ? dua BUMN migas selain Pertamin ? masih terbatas.

Pada perkembangan selanjutnya Permina di bawah Ibnu Sutowo meminta persetujuan Pemerintah agar bisa membangun armada tanker yang diperlukan untuk menangani ekspor minyak dan penyaluran antar-pulau.

Permintaan disetujui tahun 1964, Permina mulai mengekspor minyak dengan kapalnya sendiri. Dari waktu ke waktu armada milik Permina terus bertambah. Termasuk kapal carter.

Sebelumnya, tahun 1962, Permina pun membeli sebuah perusahaan pesawat udara, Aero Comander, untuk pengembangan pelayanan udara. Ini merupakan cikal bakal Pelita Air Service. Dan pada tahun yang sama Permina pun membeli sistem telekomunikasi yang canggih, yang dilengkapi dengan telex dan komunikasi suara.

Tahun 1965 meletus G30S/PKI. Keadaan politik mewarnai keadaan ekonomi. Perundingan dengan Shell dan Stanvac masih berlangsung, tetapi distribusi dalam negeri masih menderita kacau, krisis keuangan meningkat, dan pasar gelap minyak tanah dan bensin tidak terawasi.

Ibnu Sutowo mendapat mandat penuh dari Chairul Saleh untuk mengurusi semua keadaan sehari-hari masalah migas.

Pompa bensi biasanya kehabisan persediaan dan pemakai terpaksa membayar harga pasar gelap. Pada dasarnya harga itu naik, tapi kenaikan itu pergi ke pasar gelap, bukan kepada Pemerintah dan maskapai minyak.

Ibnu Sutowo meneruskan perundingan. Stanvac ragu. Sebaliknya Shell memilih meneruskan pembicaraan penjualan anak perusahaannya yang ada di Indonesia.

Dicapai persetujuan dengan harga 110 juta dolar AS, dan persetujuan itu ditandatangani 1 Desember 1965 dan berlaku dari tanggal 1 Januari 1966. Pembayarannya sendiri dilakukan dalam waktu lima tahun dari lapangan dan kilang bekas Shell sendiri.

Sementara Caltex dan Stanvac membatalkan penjualan asetnya kepada Permina. Mereka meneruskan Kontrak Karya.

Tahun 1968 Permina dan Pertamin melakukan merger menjadi PN Pertamina.

DINAMIKA PEMASARAN DALAM NEGERI

Terbitnya UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina menugaskan Pertamina melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara. Selain itu menyediakan dan melayani kebutuhan BBM dan gas bumi untuk dalam negeri.

Pada masa Dirut dijabat oleh Joedo Sumbono (Dirut ketiga, 16 April 1981 - 16 Juli 1984) dilakukan peletakkan dasar distribusi BBM di seluruh tanah air yang dibagi ke dalam Unit-unit Pemasaran.

Joedo menghilangkan sistem Koordinator Wilayah (Korwil), sehingga gerak pemasaran dalam negeri langsung ditangani lewat Unit-unit Pemasaran. Tidak perlu melewati jenjang Korwil.

Dalam melaksanakan tugas penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi ke seluruh negeri, Pertamina menyusun Program Pengembangan dan Sarana Pembekalan BBM di dalam Negeri.

Daerah pelayanan perlu diperluas sebagai akibat meningkatnya kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. Pertamina pun memperkuat fasilitas penimbunan, fasilitas pelayanan masyarakat, dan fasilitas trasnportasi.

Tahun 1972 ? sebagai tahun efektifnya UU No. 8 Tahun 1971 ? Pertamina telah membangun depot baru, lalu perbaikan dan penambahan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Tak ketinggalan dibangun dan ditambah kapasitas penimbunan di Instalasi/Depot di berbagai daerah.

Dan bersamaan dengan itu diperbarui pula fasilitas Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

JARINGAN DPPU

Untuk bisnis bahan bakar pesawat (aviation fuel) jaringan distribusi dan operasi Pertamina diperkuat oleh DPPU di seluruh Indonesia, termasuk satu DPPU di negara Timor Leste.

DPPU dikelompokkan berdasarkan kontribusi sales di mana tiga DPPU utama menghasilkan 70 persen, delapan DPPU besar dengan sales 18 persen, dan 43 DPPU lainnya dengan porsi sales 12 persen.

DPPU sebenarnya hanya salah satu bagian dari jaringan arus suplai bahan bakar untuk pesawat. Ada tiga macam arus suplai avtur dan avgas dari tempat pengolahan di kilang sampai masuk ke pesawat (lihat gambar). Ketiganya adalah:

(1) Dari kilang diangkut kapal masuk ke DPPU, lalu dari DPPU memakai refueller, mobil pengisi bahan bakar, ke pesawat.

(2) Dari kilang diangkut kapal masuk terlebih dulu ke depot. Dari sini memakai angkutan darat baru masuk ke DPPU. Setelah itu prosesnya sama, dengan menggunakan refueller masuk ke proses pengisian di pesawat.

(3) Dari kilang diangkut kapal masuk terlebih dulu ke depot. Tapi dari depot ini harus disalurkan dulu ke depot berikutnya. Dari depot barulah diangkut mobil tangki ke DPPU dan seterusnya dengan refueller masuk ke proses pengisian di pesawat.

Harus diakui, Pertamina telah memiliki jaringan dan sistem suplai yang mapan. Lihatlah pada Peta Arus Suplai Aviation Fuel betapa negara kepulauan yang dipisahkan lautan bisa dikuasai dengan satu sistem arus suplai yang canggih dan teratur sehingga pengadaan dan pendistribusian avtur dan avgas berjalan dengan baik. Tak kurang dari 54 DPPU yang melayani kebutuhan berbagai maskapai penerbangan di seluruh bandara, baik bandara utama maupun bandara perintis.

Modal jaringan dan sistem yang sudah baku ini yang potensial digunakan Pertamina dalam persaingan bisnis aviation fuel di Indonesia. Jaringan dan sistem ini menjadi alat untuk bargaining position dengan para pemain asing yang hendak masuk ke bisnis suplai dan pemasaran bahan bakar pesawat.

DPPU yang dikelola Pertamina ada di wilayah kerja Unit Pemasaran (UPms) I adalah DPPU-DPPU Standar yang ada di Bandara Iskandar Muda- Blang Bintang-Meulaboh (Nanggroe Aceh Darussalam), di Bandara Polonia-Medan (Sumatera Utara), Bandara Pinang Kampai-Dumai (Riau), Bandara Tabing-Padang (Sumatera Barat), dan DPPU di Bandara Hang Nadim-Batam (Kepulauan Riau), DPPU di Bandara Sultan Syarif Kasim II-Pekanbaru (Riau), serta DPPU di Bandara Ranai-Natuna (Kepulauan Riau).

Sementara di UPms II Pertamina mengelola DPPU Standar di Bandara Sultan Toha-Jambi, Bandara Padang Kemiling-Bengkulu, Bandara Sultan Muhammad Badaruddin-Palembang, dan Bandara Pangkal Pinang-Bangka, serta DPPU di Bandara Depati Amir-Pangkal Pinang, dan DPPU di Pulau Baai.

Untuk wilayah kerja UPms III membawahi DPPU Standar di Bandara Soekarno-Hatta-Jakarta, Halim Perdanakusuma-Jakarta, di Bandara Husen Sastranegara-Bandung, dan di Bandara Pondok Cabe-Tangerang (Banten).

DPPU Standar yang lain berada di UPms IV, yaitu DPPU di Bandara Ahmad Yani-Semarang (Jawa Tengang), Bandara Adi Sucipto-Yogyakarta (DIY Yogyakarta), dan DPPU di Bandara Adi Sumarno-Solo (Jawa Tengah), serta DPPU Perintis di Bandara Tunggul Wulung-Cilacap.

Sedangkan DPPU-DPPU Standar yang ada di wilayah kerja UPms V meliputi Bandara Juanda-Surabaya (Jawa Timur), Iswahyudi-Madiun (Jawa Timur), Bandara Ngurah Rai-Denpasar, Bali, dan di Bandara El Tari-Kupang (Nusa Tenggara Timur), Bandara Selaparang-Lombok-Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Masih di wilayah kerja UPms V terdapat DPPU Perintis yang berada di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yaitu DPPU yang berada di Bandara Sumbawa Besar-Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Bandara H. Aroeboesman-Ende-Flores, Bandara Mau Hau-Waingapu, Bandara Wai-Oti-Maumere, dan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin-Bima, serta DPPU di Bandara Komoro-Dilli, Timor Leste.

Berbagai DPPU yang ada di bandara-bandara wilayah Kalimantan (UPms VI) terdapat di Bandara Supadio-Pontianak (Kalimantan Barat), Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Sepinggan-Balikpapan, Bandara Juwata-Tarakan (Kalimantan Timur), dan DPPU di Bandara Tjilik Riwut-Palangkaraya.

Di wilayah UPms VI terdapat DPPU Perintis yang ada di Bandara Iskandar-Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah), Bandara Temindung-Samarinda (Kalimantan Selatan).

Untuk wilayah kerja UPms VII, yaitu wilayah Sulawesi terdapat beberapa DPPU Standar, masing-masing terdapat di Bandara Hasanuddin-Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), Bandara Mutiara-Palu (Sulawesi Tengah), dan DPPU Standar di Bandara Sam Ratulangi-Manado (Sulawesi Utara).

Sedangkan DPPU Perintis di wilayah kerja UPms VII cukup banyak, yaitu di Bandara Lalos-Toli-Toli (Sulawesi Utara), Bandara Bubung-Luwuk (Sulawesi Tengah), Bandara Jalaludin- Gorontalo (Gorontalo), Bandara Bubung Luwuk-Luwuk (Sulawesi Tenggara) serta Bandara Wolter Monginsidi-Kendari (Sulawesi Tenggara)

Sedangkan DPPU-DPPU Standar yang terdapat di sejumlah bandara di wilayah Maluku dan Papua, yang masuk ke dalam wilayah kerja UPms VIII adalah DPPU yang berada di Bandara Pattimura-Ambon (Maluku), Bandara Frans Kaisiepo-Biak (Papua), dan Bandara Sentani-Jayapura (Papua).

Adapun DPPU Perintis tersebar di Bandara Sorong Daratan-Sorong (Irian Jaya Barat), Bandara Utarom-Kaimana (Papua), Bandara Dumatubun-Tual (Maluku), Bandara Babullah-Ternate, Bandara Paniai-Nabire, Bandara Rendani-Manokwari, serta Bandara Mopah-Merauke (Papua).

Hingga sekarang sarana pembekalan BBM ini terdiri atas 8 UPms, 24 Depot Inline, 97 Depot Seafed, 54 DPPU, 1308 Tangki, 1.051 km jalur pipa, dan 135 Tanker (31 milik Pertamina, 102 carter). Data-data itu memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti dan berlangsung secara berlanjut dari satu dekade ke dekade berikutnya. (Tim WePe)

Senin, 18 Januari 2010

Sejarah Pemasaran Migas Dalam NegeriSejarah Pemasaran Migas Dalam Negeri Pertamina memiliki jaringan distribusi BBM dan non-BBM yang kuat, tersebar

Amblesnya Drilling Rig dan Tenggelamnya Kapal Pemboran

Mungkin ada yg bertanya-tanya bagaiman sebuah drilling rig amblas masuk kedalam bumi. Padahal sepertinya kaki-kaki drilling rig tsb sudah menapak kuat pada tiang pancang dsb. Berikut foto-foto yg saya peroleh dari milist Migas-Indonesia (trims Mas Budi). Sekalian saya berikan sedikit penjelasan grafis bagaimana hal ini bisa terjadi.

Mungkin ada yg bertanya-tanya bagaiman sebuah drilling rig amblas masuk kedalam bumi. Padahal sepertinya kaki-kaki drilling rig tsb sudah menapak kuat pada tiang pancang dsb. Berikut foto-foto yg saya peroleh dari milist Migas-Indonesia (trims Mas Budi). Sekalian saya berikan sedikit penjelasan grafis bagaimana hal ini bisa terjadi.

Proses pengeboran diawali dengan mengebor bagian atas, “upacara” ini sering disebut dengan Spud atau Tajak. Pada saat tajak ini tentunya proses pengeboran masih sangat awal. Karena biasanya batuan paling atas itu seringkali tidak begitu keras, karena lapisan muda atau karena berupa batu yg sudah lapuk. Sehingga seringkali BOP belum dipasang. Dan casing atau selubung yang sudah dipasang-pun seringkali tidak disemen.

Dengan keterbatasan konstruksi sumur pada waktu awal ini tentusaja ada risiko-risiko yg harus ditanggung, misalnya gas-gas dangkal (shallow gas).

Berikut sebuah seri foto-foto tersebut. Tidak ada informasi lokasi pengeborannya tetapi kalau dilihat tanggalnya peristiwa ini terjadi bulan February 2006.

Foto 1. Tanggal 16 Februari 2006. Disini memperlihatkan bahwa anjungan yang sudah ambruk. Terlihat drillfloor (lantai pengeboran) yg relatif bersih, saya rasa tidak terjadi semburan lumpur keatas. Tidak ada lumpur yang menyembur seperti yang terjadi di Banjarpanji-1 Sidoarjo

Foto 2. tanggal 18 Februari 2006. Gambar ini menunjukkan kepala sumur (well head) yg masih utuh. Sepertinya memang tidak ada yg menyembur melalui lubang sumur itu sendiri. Mirip seperti di Sidoarjo dimana kepala sumurnya sendiri aman, namun terjadi semburan diluar lubang sumur.

Foto 3. Tanggal 19 Februari 2006. Drillfloor sudah tidak terlihat lagi, terlihat menaranya sudah ambruk dan sangat kotor. Diperkirakan terjadi semburan lumpur (air bercampur tanah).

Foto 4 dan 5. Hampir semua peralatan pengeboran amblas tenggelam kedalam tanah. Hanya terlihat kepala sumur yg sekarang sudah sangat kotor akibat semburan lumpur. Biasanya lokasi ini akan selalu ditutup karena membahayakan.

Mengapa “Drilling Rig”nya bisa ambles ?

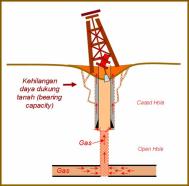

Karena adanya semburan lewat kiri kanan lubang sumur, biasanya melewati ruang annulus (ruang antara dinding sumur dengan casing). Seperti yg disebut diatas karena masih dangkal ruang ini tidak disemen dan menjadikan ruang paling rawan dan paling lemah menahan tekanan. seburan dari bawah tidak dapat masuk ke lubang sumur akibat adanya lumpur pemboran.

Karena adanya semburan lewat kiri kanan lubang sumur, biasanya melewati ruang annulus (ruang antara dinding sumur dengan casing). Seperti yg disebut diatas karena masih dangkal ruang ini tidak disemen dan menjadikan ruang paling rawan dan paling lemah menahan tekanan. seburan dari bawah tidak dapat masuk ke lubang sumur akibat adanya lumpur pemboran.

Semburan yg berlangsung terus menerus ini akan mempengaruhi daya dukung tanah (bearing capacity). Karena daya dukungnya berkurang ini yang menyebabkan rig amblas tenggelam. Tanah dibawah karena bercampur dengan gas dan juga air, maka kan berubah menjadi lumpur yang sangat lunak.

Peristiwa amblesnya rig ini hanya berlangsung dalam 3-5 hari saja. Sehingga cukup cepat terjadinya. Mungkin bisa dibayangkan bahwa Drilling Rig yg dipergunakan mengebor sumur Banjarpanji-1 tentunya juga ketakutan mengalami hal ini. Sehingga terburu-buru dipindahkan. Tentunya harus disadari bahwa kehilangan perangkat pemboran (drilling rig) sudah merupakan bagian dari risiko mencari minyak.

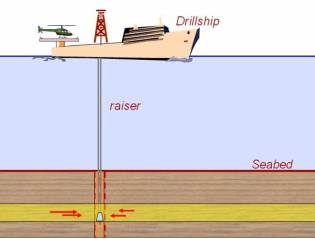

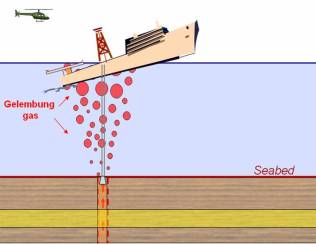

Apabila kejadiannya si Laut, kejadian bahaya akan tenggelamnya fasilitas pemboran termasuk Drill Ship. Drill Ship (anjungan pengeboran dalam sebuah kapal) juga sangat mungkin tenggelam akibat semburan liar ini. Drillship adalah anjungan pengeboran sumur dalam (Deepwater Drilling Rig). Seperti yg terlihat dibawah ini sebuah Rig yg tenggelam akibat semburan gas.

Akibat adanya gas yg tercampur dengan air maka densitas dari air akan jauh berkurang. Dan kalau anda masih ingat hukum Arhimedes maka daya angkat air ini menjadi hilang atau berkurang akibat campuran gas. Arhimedes bilang bahwa daya angkat akan berbanding lurus atau sebanding dengan masaa benda cair yg dipindahkan. Massa ini tergantung dari berat jenisnya. Nah kalau air dicampur gas tentunya berat jenisnya sangat kecil dan daya angkatnya juga kecil. Hilangnya daya angkat inilah yg menyebabkan sebuah Drillship juga dapat tenggelam akibat semburan liar.

Membangun Anjungan Lepas-pantai

Instalasi di lokasi operasi

Setelah struktur tiba di lokasi akhirnya di lepas pantai, maka selanjutnya dilakukan proses instalasi atau pemasangan. Proses ini secara garis besar meliputi tahap penegakan bagian hull anjungan kemudian dilanjutkan dengan tahap pemasangan bagian topside di atas hull-nya. Untuk jenis anjungan semi-terapung, sebelum dua tahap instalasi di atas, harus terlebih dulu dilakukan pemasangan sistem tambatnya di titik instalasinya. Semua proses ini dilakukan oleh kapal penarik dan derek tongkang dengan kapasitas angkat besar.

Pekerjaan instalasi spar Genesis dilakukan dengan derek tongkang 50 milik McDermott yang meliputi tiga fase yaitu: instalasi sistem tambat, bagian lambung, dan instalasi bangunan atasnya. Anjungan ini akan ditambatkan di lokasi operasinya dengan menggunakan suatu sistim tambat 14 titik (14-point mooring system). Tiap tali tambat tersusun atas rantai tambat berdiameter 5,25 inci sepanjang 250 feet, tali baja dengan diameter 5,25 inci sepanjang 3.000 feet dan rantai lambung sepanjang 1.150 feet.

Mengenai proses penegakan, untuk struktur utama anjungan yang didisain tanpa kemampuan apung sendiri (self buoyancy), seperti jenisjacket umumnya yang dipakai di perairan dangkal, maka proses penegakan sepenuhnya dilakukan oleh derek tongkang. Struktur jacket-nya diangkat dan ditenggelamkan dengan derek tongkang. Untuk kasus dimana ukuran jacket agak besar, maka proses pengangkatan bisa dilakukan sepotong demi sepotong, yang akhirnya dilakukan perakitan kembali dengan pengelasan di tempat. Sedangkan untuk jenis spar seperti Genesis ini, proses penegakannya dibantu oleh daya apung-sendiri dari hull-nya, selain pada akhirnya juga dilakukan oleh derek tongkang.

Lambung spar yang sudah berada di sekitar lokasi instalasi ditarik dan diposisikan tepat di titik instalasinya dengan menggunakan derek tongkang (Gambar 5) sebelum mulai ditegakkan. Selanjutnya sekitar 178.000 ton air balas (water ballast) dimasukkan ke dalam sebagian kompartemen hull-nya untuk menenggelamkan bagian bawah strukturnya sehingga posisinya makin mendekati vertikal, dengan sudut kemiringan 70 derajat.

Tahap berikutnya adalah memutar hull hingga mencapai posisi vertikalnya dengan menggunakan derek tongkang. Untuk kasus Genesis hanya diperlukan waktu 76 detik untuk proses pemutaran ini (Gambar 6). Akhirnya lambung Spar diposisikan di sekitar pusat dari pola sistim tambatnya, kemudian ke-14 jalur penambatnya disambungkan pada pengait rantai di bagian badan lambungnya.

Sebagai tahap akhir dari proses instalasi adalah pemasangan topside di atas hull. Pemasangan ini juga dilakukan dengan derek apung dengan kapasitas angkat besar. Sebagai contoh, pada Gambar 7 memperlihatkan proses pemasangan modul topside dari TLP Marco Polo yang dioparasikan di perairan Teluk Meksiko, USA pada tahun 2004.

Struktur topside-nya terdiri dari tiga geladak (deck), yang disainnya dilakukan oleh Alliance Engineering dan difabrikasi di Corpus Christi. Berat angkatnya mencapai 6.300 ton dan berat operasinya sebesar 7.250 ton. Sementara itu ruang akomodasinya bisa memuat hingga 26 orang. Kapasitas pengolahan minyaknya mencapai 120.000 barel per hari dan 300 juta feet3 gas per hari. Operasi pengeborannya dilakukan dengan sebuah work-over rig berkapasitas 1.200 hp (house power). Anjungan ini memiliki enam pasang casing riser produksi, disamping dua riser bajacatenary sebagai sistem pipa ekspor dengan diameter masing-masing sebesar 12,75 inci dan 18 inci. Selain itu terdapat enam buah pre-installed I-tubes untuk umbilikal dan provisi 12 riser flowline pada pengembangan selanjutnya.

Penutup

Semua rangkaian proses pembangunan anjungan lepas pantai mulai dari tahap fabrikasi, transportasi dan instalasi, tentu saja dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan proses disain. Hal ini harus dilakukan secermat mungkin oleh pihak yang kompeten dan berpengalaman. Faktor lain yang harus dicermati adalah kondisi cuaca. Tahap ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi laut pada saat itu. Pada saat berlangsungnya proses penggabungan antar modul struktur (misalnya antara struktur hull dengan sistim tambatnya) di site, perubahan kondisi gelombang atau arus yang drastis dan mendadak dapat menyebabkan penundaan bahkan menggagalkan pekerjaan pembangunan.

Sebuah pekerjaan mega project seperti di atas atau sejenisnya, tetap tak terhindari untuk melibatkan kapital yang sangat besar. Bahkan memungkinkan memberikan peluang penguasaan atas sumber energi yang strategis pada pihak tertentu yang menjanjikan manfaat ekonomi yang sangat menggiurkan. Terlepas dari faktor nonteknis lainnya, setiap pekerjaan di wilayah ini akan melahirkan tingkat sensitivitas yang tinggi dan senantiasa akan menjadi tempat bergumulnya banyak pihak dan kepentingan.

http://www.kamusilmiah.com/arsitek/membangun-anjungan-lepas-pantai-2/

Mengenal Penyebab Kick dan Blowout Sumur Eksplorasi Migas

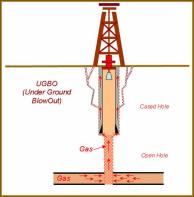

Pada saat pemboran berlangsung normal, pada umumnya menggunakan metoda Overbalance Drilling, artinya di dalam lubang sumur diisi dengan lumpur yang memiliki densitas tertentu sehingga memiliki tekanan hidrostatis yang melebihi tekanan formasi (tekanan fluida pada pori batuan bawah tanah) yang ditembus, namun pada kasus yang lain terdapat pula metoda Underbalance Drilling yang biasa dipakai untuk menembus tekanan formasi yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kolom air tawar sekalipun yang dikenal dengan zona subnormal.- Hal ini dikatakan Ketua Majelis Ahli Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Dr-Ing Ir Rudi Rubiandini ketika dikonfirmasi perihal penyebab kecelakaan pengeboran di sumur eksplorasi migas di Indonesia, Rabu (9/8).Kick adalah proses merembesnya fluida formasi (minyak, gas, atau air) dari dalam tanah masuk ke lubang yang sedang dibor tanpa disengaja. Hal ini dapat terjadi ketika tekanan di dalam lubang lebih kecil dari tekanan formasi yang ditembus, yang seharusnya justru tekanan hidrostatis lumpur lebih besar dari formasi yang sedang ditembus pahat pemboran.Blowout adalah aliran fluida formasi (bawah tanah) yang tidak terkendali yang merupakan kelanjutan dari kick yang tidak terkendalikan. “Saat ini, kita kenal Surface Blowout (SBO) yang merupakan aliran tak terkendali yang sampai di atas permukaan tanah melalui lubang sumur, sedangkan Underground Blowout (UGBO) terjadi di bawah permukaan tanah dan merembes ke permukaan atau ke lapisan lain di luar lubang sumur,” kata pengamat independen bencana luapan lumpur Porong dari ITB ini.Rudi mengatakan, secara statistik sekitar 65% dari blowout yang terjadi merupakan UGBO. Dimana biaya yang diperlukan untuk pengendalian UGBO bisa dari ratusan ribu dollar sampai puluhan juta dolar. Sejarah di Indonesia pernah menghabiskan biaya sebesar 30 juta dolar di salah satu perusahaan di Kalimantan timur, dan ada pula yang sampai 60 juta dolar juga di Kalimantan timur karena terjadinya di lapangan migas di laut.

Penyebab KickPenyebab kick yang paling sering terjadi adalah dimulai dengan kejadian Lost-Circulation, yaitu masuknya sebagian lumpur pemboran kedalam formasi yang mengakibatkan kolom fluida di dalam sumur turun dan akhirnya tekanan di dalam sumur menjadi lebih kecil dari tekanan formasi, walaupun secara densitas equivalen lumpur yang dipakai sudah cukup berat.Penyebab kedua adalah menembus zona abnormal, dimana tekanan yang dimiliki formasi jauh lebih besar dari lapisan sebelumnya dan melampaui tekanan hidrostatik yang dimiliki lumpur pemboran di dalam lubang. Kasus ini akan menjadi tambah sulit ketika zona abnormal tersebut mengandung gas.Penyebab ketiga adalah terjadinya efek swabbing (sedotan) pada saat pipa pemboran ditarik ke permukaan, seperti halnya sebuah suntikan yang sedang ditarik akan menghasilkan efek menyedot, sehingga seolah-oleh tekanan hidrostatis lumpur berkurang jauh, dan pada saat sudah lebih rendah dari tekanan formasi maka akan merangsang fluida dari formasi keluar menuju lubang sumur.

Penyebab BlowoutPenyebab terjadinya blowout yaitu ketika kick tidak dapat tertanggulangi, baik karena kick datangnya terlalu cepat, atau karena operator yang terlalu lambat mengetahui, atau karena memang secara alamiah alamnya sangat ganas, misalnya zona gas yang bertekanan sangat tinggi.“Ketika blowout akhirnya terjadi, maka kecenderungan pertama akan mengakibatkan SBO, kemudian petugas biasanya akan dengan segera menutupkan Blow Out Preventer (alat yang berfungsi sebagai penyekat di permukaan), kemudian dilakukan proses Pressure Control untuk segera mengeluarkan fluida kick dengan cara memompakan lumpur yang sesuai dan membuka valve sesuai prosedur,” ujar Dosen yang sebentar lagi menjadi Guru Besar bidang pemboran ITB ini.Namun, adakalanya ketika proses pressure control dilakukan ternyata kekuatan tekanan dari bawah jauh melebihi kekuatan batuan ataupun casing di bagian atas, maka bisa terjadi UGBO.Penyebab sampai terjadinya UGBO secara teknis, pertama, akibat tekanan di dalam lubang sumur melampaui kekuatan formasi, pada saat mengeluarkan kick. Baik kick yang disebabkan oleh formasi abnormal ataupun akibat kecelakaan loss and kick.“Cara penanggulangannya ialah hentikan operasi, injeksikan lumpur berat yang sesuai, semen sebagian, dan pasang casing string tambahan,” tuturnya.Penyebab UGBO, kedua, adanya gas yang mengalir di annulus di belakang casing setelah penyemenan. Kerusakan yang terjadi biasanya sangat cepat dan ekstrim. Pilihan pengendalian blowout sangat terbatas. Kehilangan sumur ataupun platform sudah umum terjadi pada kasus ini.Menurut dia, lumpur dengan berat tertentu dibutuhkan untuk menangani skenario kecilnya perbedaan mud-weight dan formation integrity. Pengeboran selanjutnya pasti membutuhkan penambahan berat lumpur yang mungkin saja dapat melebihi formation integrity. Mud losses dapat saja langsung terjadi pada lapisan atas. Solusinya Casing atau liner harus dipasang dan disemen agar dapat mengisolasi zona-zona pada interval yang lebih dalam dan bertekanan tinggi.Ketiga, terjadi UGBO saat melakukan Sidetracking pada sumur yang sebelumnya kick, pipa seringkali tersangkut (stuck) di sebagian besar bagian openhole, terutama di bagian atas dekat dudukan casing. Sidetracking dimulai dengan menaruh dasar yang yang kokoh, seperti whipstock, untuk memulai pembelokan arah. Cara yang paling tua dan umum dilakukan adalah menggunakan cement plug pada bagian openhole di atas drillstring fish. Bagian atas cement plug kemudian dibor hingga mengenai bagian semen yang kokoh. Proses ini pada akhirnya hanya dapat menyisakan sebagian kecil semen di atas fish. Hal ini dapat mengakibatkan UGBO kembali terjadi. Skenario ini sangat berbahaya serta sulit dikendalikan,Keempat, akibat kegagalan sekat semen di annulus, problematika produksi seperti ini dapat juga mengakibatkan terjadinya UGBO selama masa produksi normal, yaitu: turunnya tekanan produksi, sementara tekanan di zona lain, baik di bawah maupun di atas zona produksi, tetap sama seperti semula. Seiring dengan meningkatnya perbedaan tekanan antara formasi tersbut, akan mengakibatkan potensi pecahnya semen yang menjadi penyekat selama ini. Kegagalan fungsi sekat semen mengakibatakan fluida dapat mengalir secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Solusi yang efektif adalah Perforasi dan squeeze cementing di antara interval aliran.Kelima, kegagalan casing dapat mengakibatkan terjadinya UGBO juga. Tingkat kerusakannya merupakan fungsi dari kedalaman sumber kebocoran dan tekanan sumber aliran. Semakin dalam letak kebocoran, semakin kecil kemungkinan aliran akan menuju ke permukaan.Dia mengatakan, dari contoh-contoh tersebut menguraikan sebagian besar penyebab umum terjadinya kick dan blowout, baik SBO maupun UGBO.“Hal tersebut harus dipahami dengan seksama dan selalu dikaji secara periodik untuk meyakinkan bahwa tim pengeboran memahaminya dan memasukannya dalam perencanaan kemungkinan yang akan terjadi. Yang lebih penting lagi, gejala-gejalanya pun harus selalu diperhatikan saat pengeboran sumur berlangsung oleh setiap pelaksana pemboran untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya kick maupun blowout,” imbaunya.(tok)

Mengenal Penyebab Kick dan Blowout Sumur Eksplorasi Migas

Pada saat pemboran berlangsung normal, pada umumnya menggunakan metoda Overbalance Drilling, artinya di dalam lubang sumur diisi dengan lumpur yang memiliki densitas tertentu sehingga memiliki tekanan hidrostatis yang melebihi tekanan formasi (tekanan fluida pada pori batuan bawah tanah) yang ditembus, namun pada kasus yang lain terdapat pula metoda Underbalance Drilling yang biasa dipakai untuk menembus tekanan formasi yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kolom air tawar sekalipun yang dikenal dengan zona subnormal.- Hal ini dikatakan Ketua Majelis Ahli Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Dr-Ing Ir Rudi Rubiandini ketika dikonfirmasi perihal penyebab kecelakaan pengeboran di sumur eksplorasi migas di Indonesia, Rabu (9/8).Kick adalah proses merembesnya fluida formasi (minyak, gas, atau air) dari dalam tanah masuk ke lubang yang sedang dibor tanpa disengaja. Hal ini dapat terjadi ketika tekanan di dalam lubang lebih kecil dari tekanan formasi yang ditembus, yang seharusnya justru tekanan hidrostatis lumpur lebih besar dari formasi yang sedang ditembus pahat pemboran.Blowout adalah aliran fluida formasi (bawah tanah) yang tidak terkendali yang merupakan kelanjutan dari kick yang tidak terkendalikan. “Saat ini, kita kenal Surface Blowout (SBO) yang merupakan aliran tak terkendali yang sampai di atas permukaan tanah melalui lubang sumur, sedangkan Underground Blowout (UGBO) terjadi di bawah permukaan tanah dan merembes ke permukaan atau ke lapisan lain di luar lubang sumur,” kata pengamat independen bencana luapan lumpur Porong dari ITB ini.Rudi mengatakan, secara statistik sekitar 65% dari blowout yang terjadi merupakan UGBO. Dimana biaya yang diperlukan untuk pengendalian UGBO bisa dari ratusan ribu dollar sampai puluhan juta dolar. Sejarah di Indonesia pernah menghabiskan biaya sebesar 30 juta dolar di salah satu perusahaan di Kalimantan timur, dan ada pula yang sampai 60 juta dolar juga di Kalimantan timur karena terjadinya di lapangan migas di laut.

Penyebab KickPenyebab kick yang paling sering terjadi adalah dimulai dengan kejadian Lost-Circulation, yaitu masuknya sebagian lumpur pemboran kedalam formasi yang mengakibatkan kolom fluida di dalam sumur turun dan akhirnya tekanan di dalam sumur menjadi lebih kecil dari tekanan formasi, walaupun secara densitas equivalen lumpur yang dipakai sudah cukup berat.Penyebab kedua adalah menembus zona abnormal, dimana tekanan yang dimiliki formasi jauh lebih besar dari lapisan sebelumnya dan melampaui tekanan hidrostatik yang dimiliki lumpur pemboran di dalam lubang. Kasus ini akan menjadi tambah sulit ketika zona abnormal tersebut mengandung gas.Penyebab ketiga adalah terjadinya efek swabbing (sedotan) pada saat pipa pemboran ditarik ke permukaan, seperti halnya sebuah suntikan yang sedang ditarik akan menghasilkan efek menyedot, sehingga seolah-oleh tekanan hidrostatis lumpur berkurang jauh, dan pada saat sudah lebih rendah dari tekanan formasi maka akan merangsang fluida dari formasi keluar menuju lubang sumur.

Penyebab BlowoutPenyebab terjadinya blowout yaitu ketika kick tidak dapat tertanggulangi, baik karena kick datangnya terlalu cepat, atau karena operator yang terlalu lambat mengetahui, atau karena memang secara alamiah alamnya sangat ganas, misalnya zona gas yang bertekanan sangat tinggi.“Ketika blowout akhirnya terjadi, maka kecenderungan pertama akan mengakibatkan SBO, kemudian petugas biasanya akan dengan segera menutupkan Blow Out Preventer (alat yang berfungsi sebagai penyekat di permukaan), kemudian dilakukan proses Pressure Control untuk segera mengeluarkan fluida kick dengan cara memompakan lumpur yang sesuai dan membuka valve sesuai prosedur,” ujar Dosen yang sebentar lagi menjadi Guru Besar bidang pemboran ITB ini.Namun, adakalanya ketika proses pressure control dilakukan ternyata kekuatan tekanan dari bawah jauh melebihi kekuatan batuan ataupun casing di bagian atas, maka bisa terjadi UGBO.Penyebab sampai terjadinya UGBO secara teknis, pertama, akibat tekanan di dalam lubang sumur melampaui kekuatan formasi, pada saat mengeluarkan kick. Baik kick yang disebabkan oleh formasi abnormal ataupun akibat kecelakaan loss and kick.“Cara penanggulangannya ialah hentikan operasi, injeksikan lumpur berat yang sesuai, semen sebagian, dan pasang casing string tambahan,” tuturnya.Penyebab UGBO, kedua, adanya gas yang mengalir di annulus di belakang casing setelah penyemenan. Kerusakan yang terjadi biasanya sangat cepat dan ekstrim. Pilihan pengendalian blowout sangat terbatas. Kehilangan sumur ataupun platform sudah umum terjadi pada kasus ini.Menurut dia, lumpur dengan berat tertentu dibutuhkan untuk menangani skenario kecilnya perbedaan mud-weight dan formation integrity. Pengeboran selanjutnya pasti membutuhkan penambahan berat lumpur yang mungkin saja dapat melebihi formation integrity. Mud losses dapat saja langsung terjadi pada lapisan atas. Solusinya Casing atau liner harus dipasang dan disemen agar dapat mengisolasi zona-zona pada interval yang lebih dalam dan bertekanan tinggi.Ketiga, terjadi UGBO saat melakukan Sidetracking pada sumur yang sebelumnya kick, pipa seringkali tersangkut (stuck) di sebagian besar bagian openhole, terutama di bagian atas dekat dudukan casing. Sidetracking dimulai dengan menaruh dasar yang yang kokoh, seperti whipstock, untuk memulai pembelokan arah. Cara yang paling tua dan umum dilakukan adalah menggunakan cement plug pada bagian openhole di atas drillstring fish. Bagian atas cement plug kemudian dibor hingga mengenai bagian semen yang kokoh. Proses ini pada akhirnya hanya dapat menyisakan sebagian kecil semen di atas fish. Hal ini dapat mengakibatkan UGBO kembali terjadi. Skenario ini sangat berbahaya serta sulit dikendalikan,Keempat, akibat kegagalan sekat semen di annulus, problematika produksi seperti ini dapat juga mengakibatkan terjadinya UGBO selama masa produksi normal, yaitu: turunnya tekanan produksi, sementara tekanan di zona lain, baik di bawah maupun di atas zona produksi, tetap sama seperti semula. Seiring dengan meningkatnya perbedaan tekanan antara formasi tersbut, akan mengakibatkan potensi pecahnya semen yang menjadi penyekat selama ini. Kegagalan fungsi sekat semen mengakibatakan fluida dapat mengalir secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Solusi yang efektif adalah Perforasi dan squeeze cementing di antara interval aliran.Kelima, kegagalan casing dapat mengakibatkan terjadinya UGBO juga. Tingkat kerusakannya merupakan fungsi dari kedalaman sumber kebocoran dan tekanan sumber aliran. Semakin dalam letak kebocoran, semakin kecil kemungkinan aliran akan menuju ke permukaan.Dia mengatakan, dari contoh-contoh tersebut menguraikan sebagian besar penyebab umum terjadinya kick dan blowout, baik SBO maupun UGBO.“Hal tersebut harus dipahami dengan seksama dan selalu dikaji secara periodik untuk meyakinkan bahwa tim pengeboran memahaminya dan memasukannya dalam perencanaan kemungkinan yang akan terjadi. Yang lebih penting lagi, gejala-gejalanya pun harus selalu diperhatikan saat pengeboran sumur berlangsung oleh setiap pelaksana pemboran untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya kick maupun blowout,” imbaunya.(tok)

link:http://hotmudflow.wordpress.com/2006/08/09/mengenal-penyebab-kick-dan-blowout-sumur-eksplorasi-migas/

Lamprell menyelesaikan tongkang pengeboran

Lamprell sudah menyelesaikan negosiasi sejak menerima 60 juta dolar. Ini terdiri dari 55 juta dolar tunai dan 28 juta saham di BassDrill - 20% dari ekuitas yang terakhir.

Berdasarkan transaksi, Lamprell memiliki opsi untuk menjual saham tersebut setelah 12 bulan pada harga yang menguntungkan. Di sisi minus, perjanjian itu diharapkan dapat menghasilkan write-off sekitar 23 juta dolar pada tahun 2009, dan kemungkinan lebih lanjut write-off tahun ini sampai dengan 2,5 juta dolar.

sumber :

http://migas-indonesia.com/index.php?module=article&sub=article&act=view&id=5982

MEO tertarik untuk mengeksplorasi di Artemis

Sumur Artemis-1 baik akan mentargetkan sumber daya sekitar 12 tcf di usia Jurassic-age reservoirs dekat dengan lahan North West Shelf Gas Venture yang dikontrak untuk project LNG yang baru dan yang sudah ada.

MEO mengoperasikan lisensi WA-360-P dengan 70% saham, tetapi sudah dalam negosiasi dengan sebuah perusahaan baru ke Australia untuk mengambil hingga 50% interest.

Dalam izin WA-361-P, yang mana MEO beroperasi dengan 35%, kemitraan telah difokuskan terakhir pada interpretasi seismik, yang menggabungkan hasil dari sumur Zeus-1. Tujuan utama adalah untuk menetapkan tingkat dari Eliassen sandstone reservoirs diatas unconformity utama, dan untuk penentuan selanjutnya Zeus Barat memimpin dan memimpin identifikasikan baru (Lead A) di diidentifikasi memimpin (Lead A) di Graben selatan dari sumur Gandara-1.

Sumber:

http://migas-indonesia.com/index.php?module=article&sub=article&act=view&id=5983migas

Menggugat Partisipasi Nasional di Industri Migas

Dari total produksi minyak Indonesia yang saat ini mencapai 900 ribu barel per hari, maka 50 persennya harus dikirim ke luar negeri mengingat 85 persen sektor migas dikuasai oleh asing.

Di sisi lain, kebutuhan minyak untuk konsumsi dalam negeri sudah mencapai 1,4 juta barel per hari, sehingga masih perlu impor sekitar 950 ribu barel per hari. Sementara produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir.

Itu semua merupakan indikasi yang sangat jelas telah terjadi kekeliruan dalam pengelolaan migas di Indonesia, tegas Ketua Kaukus Migas Nasional, Effendi Siradjuddin, saat ditemui pada acara seminar "Proyeksi Energi: Quo Vadis Perpanjangan

Kontrak Bagi Produksi" yang diprakarsai Perum LKBN ANTARA, awal pekan ini.

Ia menuturkan jumlah perusahaan migas swasta nasional saat ini hanya sekitar 60 buah. Rata-rata produksinya ada di kisaran 100 sampai 1.000 barel per hari (bph). Yang di atas dua ribu bph hanya beberapa perusahaan saja. Kalau ditotal, maka produksi perusahaan nasional cuma 60 ribu bph atau enam persen dari rata-rata produksi minyak nasional yang hampir mencapai satu juta bph.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kondisinya sangat menyedihkan. Di China, misalnya, hampir 95 persen kegiatan industri hulu migas didominasi perusahaan dalam negeri. Di Kanada, hampir 80 persen. Bahkan di negeri jiran Malaysia, partisipasi nasional mencapai sekitar 30-40 persen.

Partisipasi ini mengakibatkan kecilnya dana hasil perputaran bisnis hulu migas yang mengendap di dalam negeri. Dari pola belanja barang dan jasa selama ini, Indonesia hanya menikmati 10 persen saja dari rata-rata belanja barang dan jasa perusahaan hulu migas yang mencapai 10 miliar dolar AS per tahun.

Menurut Effendi, pengelolaan migas di Indonesia telah gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kegagalan pengelolaan migas diperparah dengan pemberlakuan Undang-Undang (UU) No22/2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas). UU ini telah menghilangkan kemauan politik (political will) terkait pentingnya menciptakan kemandirian di bidang migas atau agar migas ditangani bangsa sendiri.

Padahal, ketentuan yang menghindarkan ketergantungan pada asing itu jelas diatur dalam UU No 8/1971 tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara serta Perpu No.44/1960.Mengutip bagian penjelasan Perpu 44/1960, antara lain disebutkan bahwa bahan galian migas bukan saja mempunyai sifat-sifat khusus, tetapi hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya adalah penting bagi hajat hidup orang banyak dan pertahanan nasional.

Itu sebabnya dalam Perpu tersebut ditentukan bahwa pengusahaan migas hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan pengusahaan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan negara. Dengan begitu diharapkan kemanfaatan bahan galian migas dapat terjamin dalam rangka penyusunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

"Harusnya UU Migas itu segera dicabut dan kembali ke UU No 8/1971 tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara serta Perpu No.44/1960," kata Effendi yang juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas).

Nasionalisasi

Kalaupun pemerintah enggan mencabut UU Migas, Kaukus mengajukan setidaknya empat usulan agar produksi minyak nasional bisa naik hingga 1,3 juta barel per hari (bph) dalam jangka waktu tiga tahun.

Pertama, sederhanakan prosedur yang memungkinkan operasi di lapangan tanpa menunggu persetujuan tertulis dalam plan of development (PoD) wajib pajak badan (WP/B). Kedua, menerapkan model kontrak baru berbasis pajak dan royalti, bukan dengan kontrak bagi hasil (PSC).

Dengan begitu, BP Migas tidak perlu mencampuri pengelolaan internal perusahaan minyak. Misalnya, pendapatan kontraktor bisa langsung ditetapkan persentasenya dari penghasilan minyak setelah dikurangi pajak.

Ketiga, ketentuan penghitungan DMO (domestic market obligation) dilakukan setelah produksi mencapai 50 persen dari kapasitas produksi komersial. Keempat, blok-blok migas yang kini berada di tangan investor asing perlu dinasionalisasi.

Effendi menjelaskan, nasionalisasi versi Kaukus Migas berbeda dengan yang terjadi di Venezuela dan Bolivia, karena pemerintah langsung mengambil alih kepemilikan blok yang dikelola asing. Kaukus hanya meminta, pemerintah tidak memperpanjang kontrak-kontrak kerja sama dengan asing yang akan berakhir. Seluruh blok yang nantinya ditinggalkan perusahaan asing itu diserahkan kepada pengusaha migas nasional untuk dikelola sendiri.

Data yang ada di Kaukus, setidaknya ada 23 kontrak bagi hasil (production sharing contract) yang akan selesai masa kontraknya hingga 15 tahun ke depan. Di antaranya, Kodeco pada 2011, Chevron East Kalimantan pada 2016, Total Indonesie dan BP NW Java Sea pada 2017, dan Chevron Pacific Indonesia pada 2021.

PT Medco Energi International Tbk merupakan contoh sukses pengalihan tersebut. Setelah mengambil alih Tesoro dan Stanvac, Medco meningkatkan produksi minyak dari 5.000 barel per hari (bph) menjadi 7.000 bph. Hal ini terjadi karena Medco sukses memperbaiki efisiensi dalam pengangkatan minyak ke permukaan.

Karena itu, biar bagaimanapun kondisinya, ladang migas yang kontraknya habis harus diserahkan kepada pihak nasional. Termasuk, jika ternyata blok itu masih potensial sehingga peran investor asing cukup di lapangan-lapangan baru.

Pada saat yang sama, kepentingan Kaukus sejalan dengan target pemerintah dalam menggenjot produksi migas. Hal itu terkait dengan banyaknya "lapangan tidur" dalam wilayah kerja asing yang dibiarkan karena dinilai tidak ekonomis lagi.

Untuk mengeksploitasi barang sisa itu, dibutuhkan teknologi yang lebih kompleks dan lebih berisiko. Perusahaan multinasional semacam ExxonMobil, BP, atau Chevron biasanya tidak begitu tertarik, karena tidak menguntungkan. Padahal, kalau diproduksikan kembali, sumur-sumur itu mampu memproduksi minimal 50-100 ribu bph, tegas Effendi.

Kaukus bahkan memperkirakan banyak lapangan tua yang kandungan migasnya masih mencapai 35 persen dari total produksi blok tersebut di saat normal. Misalkan blok migas Z mempunyai kandungan minyak mencapai satu juta barel, maka ketika ditambang, yang

tersedot mungkin hanya sebesar 60-70 persen. Sisanya yang mengendap inilah yang dibidik Kaukus.

"Jika ada nasionalisasi, perolehan perusahaan migas nasional yang saat ini hanya satu miliar dolar bisa dipacu menjadi sembilan miliar dolar AS atau 90 persen dari total belanja perusahaan hulu migas per tahun," katanya.

Meski begitu bagi Kaukus, nasionalisasi belum merupakan tujuan akhir. Tujuan akhir dari wacana ini adalah meningkatkan partisipasi nasional dalam industri hulu migas di Indonesia. Artinya, Pertamina bersama-sama dengan swasta nasional, BUMD dan koperasi membentuk konsorsium nasional--Effendi mengistilahkan sebagai Indonesia Incorporated, untuk mengelola sendiri kekayaan migas nasional dan kemudian "go international".

Revisi UU Migas

Menurut pengamat perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Dr.Kurtubi, untuk mewujudkan konsorsium nasional tersebut, UU Migas harus diamandemen terlebih dulu.

Sebelum ada UU Migas, blok migas memang bisa langsung digarap dan diteruskan oleh Pertamina. Sekarang, peran itu dimainkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). Padahal BP Migas hanyalah regulator, bukan perusahaan.

"Karena itu, revisi dulu UU migas sekarang," kata Kurtubi. Kemudian diatur bahwa nasionalisasi sebuah blok bisa dilakukan setelah masa kontrak berakhir dan blok diserahkan kepada Pertamina sebagai wakil negara. Setelah itu, baru Pertamina diwajibkan memilih perusahaan nasional lain untuk digandeng, katanya.

Buat pemerintah , tentu tidak akan begitu saja menyetujui wacana nasionalisasi mengingat implikasinya terhadap investasi. Iklim investasi dalam negeri bisa saja akan terganggu jika perusahaan asing hanya diberi hak satu periode eksploitasi tanpa adanya opsi perpanjangan. Lagi pula, blok yang sudah habis masa kontraknya memang otomatis kembali menjadi milik negara.

BP Migas sebagai pemberi kuasa penuh wilayah kerja migas di Tanah Air juga merasa telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi BUMN maupun swasta nasional untuk mengelola kekayaan energi fosil di bumi Indonesia.

Wakil Kepala BP Migas Hadi Purnomo bahkan mengakui, pemerintah telah memberikan sejumlah hak istimewa kepada Pertamina agar menjadi perusahaan yang maju.

"Pertamina memiliki `privilege` yakni bisa meminta suatu blok migas yang telah habis masa kontraknya," katanya.

Keistimewaan lainnya adalah porsi bagi hasil yang lebih besar yakni 60 persen buat pemerintah dan 40 persen buat Pertamina. Pertamina bisa pula mendapatkan wilayah kerja terbuka tertentu sepanjang 100 persen sahamnya dimiliki BUMN tersebut dan dapat memasarkan minyak dan gas bagian Negara, kata Hadi Purnomo.

Diharapkan keberpihakan terhadap industri migas nasional tersebut bisa terus dilakukan baik melalui pembenahan regulasi maupun pengawasan. Perbaikan iklim investasi juga tidak boleh kendor agar prospek investasi sektor hulu migas di dalam negeri tetap cerah.

Dari data geologis, ada sekitar 60 cekungan hidrokarbon yang tersebar di dalam bumi Indonesia dengan perkiraan kandungan minyak bumi 86,9 miliar barel dan gas sekitar 384 triliun standar kaki kubik (TSCF).

sumber :

http://www.antaranews.com/berita/1261318659/menggugat-partisipasi-nasional-di-industri-migas

GAS ALAM, SUMBER ENERGI UTAMA MASA DEPAN

Gas alam yang didapat dari dalam sumur di bawah bumi, biasanya ber-gabung dengan minyak bumi. Gas ini disebut sebagai gas associated. Ada juga sumur yang khusus menghasilkan gas, sehingga gas yang dihasilkan disebut gas non associated. Sekali dibawa ke atas permukaan bumi, terhadap gas dila-kukan pemisahan untuk menghilang-kan impurities seperti air, gas-gas lain, pasir dan senyawa lainnya. Beberapa gas hidrokarbon seperti propan (C3H8) dan butan (C4H10) dipisahkan dan dijual secara terpisah. Setelah diproses, gas alam yang bersih ditransmisikan ke titik-titik penggunaan melalui jaringan pipa, yang jauhnya dapat mencapai ribuan kilometer. Gas alam yang dikirim melalui pipa tersebut merupakan gas alam dalam bentuk yang murni karena hampir seluruhnya adalah metan (CH4).

Gas alam yang dikirim tersebut merupa-kan ‘dry gas’ atau ‘gas kering’. Metan adalah molekul yang dibentuk oleh satu atom karbon dan empat atom hidrogen sebagai CH4. Gas metan mudah terbakar dimana secara kimia terjadi reaksi antara metan dan oksigen yang hasilnya berupa karbon di-oksida (CO2), air (H2O) ditambah sejumlah besar energi, sebagaimana persamaan be-rikut :

CH4[g] + 2 O2[g] CO2[g] + 2 H2O[50] + 891 kJ

Pengukuran Gas Alam

Gas alam dapat diukur dalam sejumlah cara. Sebagai gas, ia dapat diukur melalui volume pada temperatur dan tekanan nor-mal, dinyatakan dalam cubic feet (CF), yang umumnya dipakai dalam ribuan cubic feet (MCF), jutaan cubic feet (MMCF), atau triliun cubic feet (TCF). Gas alam juga sering diukur dan dinyatakan dalam British thermal unit (BTU). Satu BTU adalah sejumlah gas alam yang akan menghasilkan energi yang cukup untuk memanaskan satu pound air dengan satu derajat pada tekanan normal. Satu cubic feet gas alam mengan-dung sekitar 1,027 BTU. Gas alam yang dikirim melalui pipa di USA, diukur dalam satuan ‘therms’ untuk penggunaan pemba-yaran. Satu ’therm’ adalah ekivalen dengan 100.000 BTU, atau sekitar 97 SCF gas alam.

Konsumsi Gas Alam Dunia

Gas alam dewasa ini telah menjadi sumber energi alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia untuk berbagai keperluan, baik untuk perumahan, komersial maupun industri. Dari tahun ke tahun penggunaan gas alam selalu meningkat. Hal ini karena banyaknya keuntungan yang didapat dari penggunaan gas alam dibanding dengan sumber energi lain. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien. Tidak seperti halnya dengan minyak bumi dan batu bara, penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Disamping itu, gas alam juga mempunyai beberapa keunggulan lain, seperti tidak berwarna, tidak berbau, tidak korosif dan tidak beracun.

Apabila kita lihat pertumbuhan konsumsi gas alam dunia dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan berdasarkan data dan proyeksi dari Energy Information Administration (USA) dalam International Energy Outlook tahun 2002, maka proyeksi konsumsi gas alam dunia akan mencapai 162 trilliun cubic feet (TCF) pada tahun 2020. Jumlah ini merupakan 2 (dua) kali konsumsi pada tahun 1999 yang sebesar 84 TCF. Kalau pada tahun 1999 pangsa pasar gas alam dibandingkan sumber energi lain adalah 23%, maka pada tahun 2020 diproyeksikan akan naik menjadi 28%.

Cadangan Gas Alam Dunia

Berdasarkan data dari Natural Gas Fundamentals, Institut Francais Du Petrole pada tahun 2002, cadangan terbukti (proved reserves) gas alam dunia ada sekitar 157.703 109 m3 atau 142 Gtoe (1000 m3 = 0,9 toe). Jumlah cadangan ini jika dengan tingkat konsumsi sekarang akan dapat bertahan sampai lebih dari 60 tahun. Apabila kita bandingkan dengan cadangan minyak dunia, maka berdasarkan tingkat konsumsi sekarang, minyak bumi hanya akan dapat bertahan sampai 40 tahun ke depan saja. Namun demikian, penemuan baru cadangan gas alam umumnya lebih cepat daripada tingkat konsumsinya. Pada tahun 1970, cadangan terbukti gas alam dunia hanya sekitar 35 Gtoe. Dengan asumsi konsumsi sebesar 47 Gtoe, berarti selama 30 tahun terakhir tambahan cadangan gas alam adalah sebesar 154 Gtoe.

Dengan menggunakan metode estimasi yang konvensional, total sumber gas alam dunia dapat mencapai 450 gtoe, sedangkan apabila estimasi berdasarkan unconventional yang tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi maka sumber gas alam dapat mencapai 650 gtoe. Cadangan gas alam tersebar di seluruh benua, dengan cadangan terbukti (proved reserves) terbesar berada pada negara-negara pecahan Uni Soviet dan Timur Tengah.

sumber :

http://abhest.blogspot.com/2009/12/artikel-pertamina.htmlGAS ALAM, SUMBER ENERGI UTAMA MASA DEPAN

Apa Itu Gas Alam ?

Minggu, 17 Januari 2010

BP Migas dan 11 KKKS Tandatangani Joint Account

Dalam press releasenya dijelaskan, tujuan dari penandatangan perjanjian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perbankan nasional dan juga kemajuan industri hulu migas nasional.

“Tujuan dari mengutamakan Bank BUMN adalah untuk meningkatkan balance of payment negara yang pada akhirnya akan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian”, ujar Wakil Kepala BPMIGAS, Hadi Purnomo.

Secara rinci, Perjanjian Rekening Bersama yang akan ditandatangani tersebut adalah :

1. BPMIGAS, Kodeco Energy Co. Ltd. dengan BNI

2. BPMIGAS, Citic Seram Energy, Ltd. dengan BNI

3. BPMIGAS, Kalila (Korinci Baru) Ltd. dengan BNI

4. BPMIGAS, Santos (Madura) Pty. Ltd. dengan BNI

5. BPMIGAS, Santos (Sampang) Pty. Ltd. dengan BNI

6. BPMIGAS, Energy Equity Epic (Sengkang) Corp. dengan BNI

7. BPMIGAS, BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu dengan Bank Mandiri

8. BPMIGAS, HESS Indonesia (Pangkah) dengan Ltd. dengan Bank Mandiri

9. BPMIGAS, PetroChina International (Bermuda) Ltd. dengan Bank Mandiri

10. BPMIGAS, JOB Pertamina – Talisman (ogan Komering) Ltd. dengan BRI

11. BPMIGAS, Petrochina Banko Ltd. dengan BRI

Dana Abandoment dan Site Restoration adalah sejumlah dana yang harus dicadangkan Kontraktor KKS untuk membongkar fasilitas operasi perminyakan pada saat akan meninggalkan area dalam wilayah kerja yang akan ditutup dan tindakan pemulihan lingkungan di area tersebut yang sesuai diamanatkan di dalam peraturan pemerintah No. 22 tahun 2008.

Penandatangan perjanjian rekening bersama kali ini merupakan kelanjutan dari penandatangan perjanjian sebelumnya. Penandatangan perjanjian pertama kali dilakukan pada bulan Desember 2008 dengan melibatkan Bank BNI dan Bank BRI. Perjanjian kedua dilakukan pada bulan Juni 2009 yang melibatkan Bank Mandiri dan Bank BNI sebagai mitra kerja.

sumber :

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11453&Itemid=687

BP Migas: Produksi Minyak 2009 Tak Capai Target

Kepala BP Migas R Priyono dalam jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Rabu mengatakan, ketidakcapaian target produksi minyak tersebut terutama dikarenakan penghentian operasi di luar rencana dan kendala pengembangan lapangan baru.

"Kalau tanpa adanya kedua angguan tersebut, maka kontraktor mampu memproduksikan hingga 994.000 barel per hari," katanya.

Ia merinci, jika tanpa kendala pengembangan lapangan baru, maka produksi minyak pada 2009 bisa mencapai 972.000 barel per hari, sedangkan jika tanpa penghentian operasi sementara akan mampu mencapai 971.000 barel per hari.

Priyono mencontohkan, keterlambatan produksi Lapangan Banyuurip, Jatim yang membuat target produksi minyak tidak tercapai.

"Meski, keterlambatan ini di luar kemampuan kami seperti hambatan kilang dan izin pipa," katanya.

Menurut dia, pada 2010, BP Migas akan lebih mengawasi kegiatan pemeliharaan agar lapangan tidak sering kali mengalami gangguan operasi.

Pada 2009, gangguan operasi di luar rencana mencapai 197 kejadian dengan kehilangan produksi minyak mencapai 22.000 barel per hari.

"Penyebab gangguan terbanyak adalah terjadi pada fasilitas produksi yang mencapai 134 kejadian, listrik 30 kejadian, ikilm 23 kejadian, dan pencurian empat kejadian," katanya.

Priyono menambahkan, produksi gas bumi sepanjang 2009 mencapai 7.960 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 106 persen di atas target APBN sebesar 7.526 MMSCFD.

"Secara keseluruhan, produksi minyak dan gas pada 2009 mencapai 2,374 barel setara minyak," katanya.

Ia mengatakan, sepanjang 2009, sebanyak 10 kontraktor di antaranya PT Pertamina EP, Kodeco, dan PetroChina mengalami kenaikan produksi.

Sedang, sebanyak 14 kontraktor mampu melebihi target APBN dengan volume 8.315 barel per hari.

Dari sisi penerimaan negara, menurut Priyono, tercapai 19,7 miliar dolar AS atau di atas target APBN 18,8 miliar dolar AS.

"Nilai pengadaan barang dan jasa yang melalui persetujuan BP Migas mencapai 3,87 miliar dolar AS yang 57 persen merupakan komponen lokal," katanya.

Ia melanjutkan, sejak April 2009, BP Migas mengharuskan penggunaan bank BUMN dalam pembayaran transaksinya.

"Di tahun pertama ini, nilai komitmen penggunaan bank BUMN mencapai 3,49 miliar dolar AS," katanya.

Pada 2009, kegiatan pemboran mencakup 73 sumur yang 50 di antaranya telah dites dan ditemukan 33 sumur atau rasio keberhasilan mencapai 46 persen atau lebih tinggi dibandingkan dunia yang hanya 20-30 persen.

Sedang, pemboran sumur ekploitasi mencapai 969 sumur atau 16,7 persen lebih tinggi dibandingkan 2008 yang hanya 831 sumur.

Untuk realisasi investasi, Priyono mengatakan, mencapai 10,87 miliar dolar AS atau lebih rendah 12 persen dibandingkan 2008 yang 12,096 miliar dolar AS.

"Penurunan investasi ini di antaranya akibat menurunnya komitmen, efisisensi pengadaan, penundaan konstruksi karena belum ada persetujuan, dan penundaan pemboran," katanya.

"Sedang, realisasi `cost recovery` tahun 2009 mencapai 9,9 miliar dolar AS atau 90 persen dibandingkan target APBN 11,05 miliar dolar AS," katanya.

sumber :

http://www.antara.co.id/berita/1262161205/bp-migas-produksi-minyak-2009-tak-capai-target

BP Migas : sejumlah petinggi Perusahaan Migas Asing jadi Korban Bom

Apakah kekayaan alam Indonesia di bidang Migas dan Pertambangan serta Energi ini memang banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing ?.

Mengapa perusahaan Asing yang banyak mengelola kekayaan alam Indonesia ?.

Apakah berarti terorisnya sebel dengan kekayaan alam Indonesia di bidang Migas dan Pertambangan serta Energi ini banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing ?.

Kenapa teroris meledakkan bomnya tidak di sebelum pelaksanaan Pilpres ?. Mengapa setelah pelaksanaan Pilpres ?. Apakah terorisnya sebel dengan hasil Pilpres ?.

Lalu, apa hubungannya antara sebelnya terorisnya itu dengan hasil Pilpres dengan kekayaan alam Indonesia di bidang Migas dan Pertambangan serta Energi ini banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing ini ?.

Apa pula hubungan kelangsungan Perusahaan Asing dengan Hasil pilpres ?.

Ah, lebih baik baca aja berita di salah satu situs berita online, yang bertajuk "Bom Marriott Kemungkinan Ditujukan pada Petinggi Perusahaan Migas", yang dirilis hari Sabtu, tanggal 18/07/2009, pukul 22:00 WIB, yang anda dapat baca dengan klik disini.

Namun, jika anda enggan membaca di website itu, bolehlah membaca copy paste beritanya itu dibawah ini :

Bom yang meledak di Hotel JW Marriott kemungkinan memang ditujukan kepada para petinggi perusahaan migas yang tengah menggelar pertemuan.

Bom itu meledak di JW Lounge, tempat para eksekutif itu menggelar breakfast meeting.

Ledakan bom itu, menurut saksi mata dan petugas JW Marriott, meledaknya bukan di Restoran Syailendra, namun berada di area JW Lounge.

"Karena itu setelah keluar dari lift dia (pelaku) tidak belok ke kanan (ke Syailendra) tetapi ke kiri (ke JW Lounge)," demikian sumber detikcom menyatakan, Sabtu (18/7/2009).

Sumber itu merujuk tayangan CCTV yang sudah beredar di publik.

Sebagai tamu umum hotel semestinya pelaku menuju ke Syailendra restoran yang pagi itu menyajikan Buffet Breakfast dengan aneka menu sarapan Amerika hingga Asia.

Namun di luar kebiasaan seseorang yang diduga pelaku peledakan bom, justru ke arah kiri, menuju JW Lounge.

Saat bom meledak pada Jumat (17/7/2009) pukul 07.47 WIB, di JW Lounge tengah digelar breakfast meeting para petinggi perusahaan minyak dan gas (migas), yang mayoritas dari mereka adalah warga negara asing (WNA).

Meeting itu rutin digelar bulanan. Juli 2009 ini kebetulan digelar di JW Lounge Hotel JW Marriott.

Pertemuan bertajuk 'ICP Breakfast Roundtable' itu diikuti antara lain : Patrick Foo dari Ael Indonesia, Edward Thiessen dari Alstom Power, Pedro Sole dari Alstom Power, David Potter dari Freeport Indonesia, Andy Cobham dari Hill&Associates, dan Tim Mackay dari Holcim Indonesia.

Selain itu hadir pula Kevin Moore dari Husky Energy, Mariko Yoshihara dari JAC Indonesia, Noke Kiroyan dari Kiroyan Partners, Roy Widosuwito dari Perfetti Van Melle Indonesia, Nathan Verity dari Verity HR, James Castle dari Castle Asia, dan Max Boon dari Castle Asia.

Kepala Dinas Humas dan Hubungan kelembagaan BP Migas Sulistya Hastuti Wahyu kemarin menyatakan, sejumlah petinggi perusahaan migas asing telah menjadi korban ledakan.

Mereka antara lain GM Anadarko Indonesia Co Gary ford dan Kevin S. Moore yang menjabat sebagai GM Husky Oil North Sumbawa LTD. Adapun petinggi yang menjadi korban tewas adalah Presdir PT Holcim Timothy Mackay.

Getaran ledakan bom yang cukup keras rupanya turut merontokkan dinding kaca lobby dan dinding kaca yang mengelilingi Syailendra Restaurant yang memang berdekatan dengan JW Lounge seperti tahun 2003 silam.

sumber :

http://politikana.com/baca/2009/07/19/bp-migas-sejumlah-petinggi-perusahaan-migas-asing-jadi-korban-bom.html

Kebakaran di Kilang Pertamina Balikpapan Api Sudah Dapat Dikendalikan

"Sudah dapat dikendalikan, kata Kabag Humas Refinery Unit (RU) V, Fetty, ketika dihubungi detikcom, Minggu (17/01/2010) dinihari.

Menurut Fetty, yang terbakar merupakan salah satu kilang operasi plan IIIA, yang berada di instalasi kilang di Jl Minyak, Balikpapan.

"Tim pemadam kami sedang mengevaluasi agar tidak merambat ke plan-plan lainnya," ujar Fetty.

Fetty menambahkan, lokasi terbakarnya kilang operasi plan IIIA tersebut, berada jauh dari pemukiman penduduk. Terlebih lagi, Pertamina memiliki sistem keamanan memadai, dimana fasilitas kilang tersebut dipisahkan oleh buffer zone, dengan pemukiman masyarakat.

"Tidak sampai membahayakan. Areal kilang plan IIIA memang menghadap dan lebih dekat ke laut," tambah Fetty.

Dijelaskan pula oleh Fetty, tenaga pemadam internal Pertamina,memiliki sistem kepelatihan tersendiri sehingga sigap mengatasi insiden tersebut.

"Tapi memang petugas pemadam Balikpapan bersiaga di luar areal Pertamina," imbuh Fetty.

Lantas,apakah instalasi Plan IIIA tersebut berpengaruh pada suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat?

Menjawab hal tersebut, Fetty menegaskan kebakaran tersebut tidak berpengaruh bagi suplai bahan bakar.

"Memang sih yang terbakar termasuk instalasi kilang yang penting.Tapi tidak sampai berpengaruh vital sehingga mempengaruhi produksi," pungkas Fetty.

sumber :

http://www.detiknews.com/read/2010/01/17/001217/1279929/10/api-sudah-dapat-dikendalikan

Kebakaran Kilang Pertamina Balikpapan Masih Diselidiki

Liputan6.com, Balikpapan: Kasus amuk si jago merah pada Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, dilaporkan sudah teratasi. Hingga Ahad (17/1) pagi tadi, Plant 3 kilang terlihat hangus dan penyok. Aktivitas di areal pantai sekitar kilang pun terlihat sepi. Namun di beberapa tempat, masih terlihat kepulan asap tipis dari sisa-sisa kilang yang ludes terbakar.

Menurut bagian Humas Kilang Pertamina Balikpapan bernama Fenty, sejumlah tim akan langsung terjun ke lapangan begitu kondisi tempat kejadian dipastikan dingin dan tidak membahayakan petugas. Mereka-lah yang nantinya bakal mencari tahu penyebab pasti musibah amuk si jago merah tersebut. Kepastian hasil penyelidikan itu baru bakal diketahui dalam beberapa hari mendatang.

Selain tim dari Pertamina Balikpapan, sejak tadi malam tim Kepolisian Resor Kota Balikpapan juga terlihat di lokasi kejadian.

Bekas-bekas hangus Plant 3 Kilang Pertamina Balikpapan tampak dari luar pagar pembatas jalan masuk ke kawasan Jalan Yos Sudarso. Maklum, jaraknya sekitar 300-an meter dari pagar. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi kejadian sudah mulai dibuka, kendati tetap terlihat sepi.

Sebenarnya lokasi pusat titik kebakaran terhalang beberapa kilang penyimpanan bahan bakar minyak. Lantaran itulah, tak jelas betul kehadiran tim yang diturunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran.

Berdasarkan pemantauan SCTV di lapangan, aktivitas di tepi laut yang bersebelahan dengan kilang Pertamina tampak normal. Tak terlihat petugas yang membersihkan pantai. Karena pascakebakaran, tak ada minyak yang tercecer tumpah ke laut. Walau terbilang sepi, beberapa nelayan setempat masih terlihat memancing ikan di dekat lokasi.

Insiden kebakaran kilang tersebut terjadi pada Sabtu malam, sekitar pukul 22.00 WITA. Api membakar Plant 3, tempat kedua dari proses pengolahan BBM. Api baru berhasil dipadamkan dua jam kemudian oleh tim pemadam internal Pertamina Balikpapan. Hingga kini belum diketahui jumlah kerugian yang diderita Pertamina akibat musibah tersebut. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa itu dan aktivitas kilang sebagian besar masih berlangsung normal hingga siang ini.(EPN)

sumber :

http://berita.liputan6.com/daerah/201001/259368/Kebakaran.Kilang.Pertamina.Balikpapan.Masih.Diselidiki

Sabtu, 16 Januari 2010

Sifat Kimia Hidrokarbon

1) Reaksi-reaksi pada Alkana

Alkana adalah zat yang sukar bereaksi sehingga disebut paraffin, artinya memiliki afinitas kecil. Pada alkana reaksi-reaksi penting yang terjadi adalah

a. Pembakaran

Alkana akan mengalami pembakaran menjadi CO2 dan H2O jika terjadi pembakaran sempurna. Jika pembakarannya tidak sempurna dihasilkan CO, partikel karbon dan H2O

Tergolong pembakaran sempurna

Tergolong pembakaran tidak sempurna

b. Substitusi

Substitusi adalah reaksi penggantian atom H dengan atom gugus lain. Salah satu reaksi substitusi yang biasa terjadi adalah halogenasi yakni pergantian atom H oleh atom-atom halogen (F2, Cl2, Br2, dan I2).

Contoh

Klorinasi (penggantian H dengan Klorin) pada metana

c. Perengkahan atau cracking

Reaksi perengkahan adalah pemotongan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih kecil

Contoh:

2) Reaksi-reaksi Alkena

Alkena dapat mengalami reaksi-reaksi sebagai berikut

a. Pembakaran

Sama dengan alkana, alkena juga dapat mengalami pembakaran yang menghasilkan CO2 dan H2O (jika merupakan pembakaran sempurna)

b. Adisi

Adisi menghasilkan rekasi penjenuhan ikatan rangkap

c. Polimerisasi

Polimerisasi adalah penggabungan molekul sderhana (monomer) menjadi molekul besar (polimer)

d. Substitusi

Pada alkena reaksi substitusi yang diperkenalkan adalah halogenasi yakni penggantian atom H dengan atom Halogen seperti F, Cl, Br, dan I

3) Reaksi-reaksi Alkuna

Alkuna mengalami reaksi-reaksi seperti halnya alkena. Salah satu yang terpenting adalah adisi.

Contoh:

sumber :

http://kimiakoloid.com/blog/?p=347

Sifat-sifat fisis hidrokarbon

1) Sifat-sifat fisis

a. Titik leleh dan titik didih

Pada hidrokarbon, semakin besar massa molekul relative (makin panjang rantainya) titik didih, titik leleh, dan massa jenisnya semakin tinggi. Pada suhu kamar C1-C4 berwujud gas, C5-C17 berwujud cair dan rantai C selanjutnya berbentuk padat. Isomer yang memiliki cabang akan memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah.

b. Kelarutan dalam air

Semua hidrokarbon sukar larut dalam pelarut air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4.

sumber :

http://kimiakoloid.com/blog/?p=351

Gas Bumi

1. Sumber yang hanya menghasilkam gas saja dinamakan gas kering.

2. Sumber yang menghasilkan minyak bumi yang mengandung gas. Gas yang terpisah dari minyak akibat pengurangan tekanan disebut gas basah (casing head gas).

Komponen utama dalam gas alam adalah metana (CH4), yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Metana adalah gas rumah kaca yang dapat menciptakan pemanasan global ketika terlepas ke atmosfer, dan umumnya dianggap sebagai polutan ketimbang sumber energi yang berguna. Meskipun begitu, metana di atmosfer bereaksi dengan ozon, memproduksi karbon dioksida dan air, sehingga efek rumah kaca dari metana yang terlepas ke udara relatif hanya berlangsung sesaat. Sumber metana yang berasal dari makhluk hidup kebanyakan berasal dari rayap, ternak (mamalia) dan pertanian (diperkirakan kadar emisinya sekitar 15, 75 dan 100 juta ton per tahun secara berturut-turut).

Nitrogen, helium, karbon dioksida (CO2), hidrogen sulfida (H2S), dan air dapat juga terkandung di dalam gas alam. Merkuri dapat juga terkandung dalam jumlah kecil. Komposisi gas alam bervariasi sesuai dengan sumber ladang gasnya.

Gas alam dapat berbahaya karena sifatnya yang sangat mudah terbakar dan menimbulkan ledakan. Gas alam lebih ringan dari udara, sehingga cenderung mudah tersebar di atmosfer. Akan tetapi bila ia berada dalam ruang tertutup, seperti dalam rumah, konsentrasi gas dapat mencapai titik campuran yang mudah meledak, yang jika tersulut api, dapat menyebabkan ledakan yang dapat menghancurkan bangunan. Kandungan metana yang berbahaya di udara adalah antara 5% hingga 15%.

Pembentukan Gas Bumi

Menurut teori organik, minyak dan gas bumi sebagai senyawa hidrokarbon terbentuk sebagai hasil proses kimiawi alam (pemanasan, tekanan, dan waktu yang lama) dari organik-organik sisa-sisa kehidupan (material organik) yang berupa algae/ganggang yang semula hidup di kedalaman laut/danau dan selanjutnya terendapkan dalam lapisan kulit bumi berupa batuan yang berukuran halus(shale).

Setelah terendapkan, material organik tersebut berubah secara alamiah di alam menjadi mineral hidrokarbon karena adanya tiga faktor yaitu tekanan, temperatur yang tinggi (suhu minimal 200 farenhait) dan dalam waktu yang lama (6 juta tahun).

Dari material organik yang dikandung shale hanya 30% yang dapat terubah menjadi minyak dan gas bumi. Dan yang perlu diingat adalah, Minyak dan Gas Bumi tidak dapat kita temukan di tempat dimana ia terbentuk.

Adapun syarat-syarat agar minyak dan gas bumi yang terbentuk dapat tersimpan dalam bumi untuk kemudian ditemukan oleh manusia adalah:

1. Terdapatnya batuan induk (source rock), yaitu batuan sediment yang mengandung material organik.

2. Adanya migrasi, yaitu proses berpindahnya minyak dan gas bumi yang terbentuk di source rock menuju lapisan reservoir.

3. Adanya batuan reservoir yang merupakan batuan sedimen berpori sehingga minyak dan gas bumi dapat tersimpan di sana.

4. Adanya perangkap minyak dan gas bumi atau yang biasanya disebut oil trap yaitu bentukan yang menyebabkan minyak dan gas bumi terperangkap didalamnya.

5. Terdapatnya batuan penutup yang merupakan batuan sedimen kedap air yang menyebabkan minyak dan gas bumi tidak bisa keluar lagi sampai saatnya ditemukan oleh manusia.

Pemanfaatan Gas Bumi

Gas kering yang dihasilkan indonesia dicairkan dan diekspor sebagai LNG (Liquefied Natural Gas). Gas bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga, tetapi sebagian dasar dalam industri diolah lagi menjadi zat-zat lain seperti karbon hitam, iso-oktana, formaldehida, dan lain-lain. Dari gas basah dipisahkan propana dan butana dan masing-masing dicairkan lalu dikemas dalam botol-botol dari baja yang beratnya kira-kira 15kg.

Propana digunakan untuk keperluan industri, sedangkan butana cair diperdagangkan sebagai LPG (liquefied Petroleum Gas) yang digunakan dalam rumah tangga.

Secara garis besarnya pemanfaatan gas alam dibagi atas 3 kelompok yaitu :

1. Gas alam sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap, bahan bakar industri ringan, menengah dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor (BBG/NGV), sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga hotel, restoran dan sebagainya.

2. Gas alam sebagai bahan baku, antara lain bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik (LDPE = low density polyethylene, LLDPE = linear low density polyethylene, HDPE = high density polyethylen, PE= poly ethylene, PVC=poly vinyl chloride, C3 dan C4-nya untuk LPG, CO2-nya untuk soft drink, dry ice pengawet makanan, hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan dan bahan pemadam api ringan.

3. Gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor, yakni Liquefied Natural Gas (LNG).

PRINSIP PEMROSESAN GAS BUMI

Penggunaan utama gas alam adalah sebagai bahan bakar (fuel) dan bahan baku industri petrokimia (feedstock) semisal dalam industri pupuk. Ada tiga prinsip dalam pemrosesan gas alam :

a. Purifikasi (pemurnian)

b. Separasi (pemisahan)

c. Liquefaction (pencairan

Zat Pengotor

Sejumlah zat pengotor dalam konsentrasi yang cukup tinggi bisa menurunkan kualitas produk dan menimbulkan permasalahan lingkungan. Komponen –komponen tersebut antara lain :

Ø Hidrogen

Meski jarang sekali ada dalam konsentrasi yang besar, hidrogen tetap harus dihilangkan sehingga konsentrasinya menjadi serendah mungkin

Ø Oksigen

Konsentrasi maksimum oksigen yang diperbolehkan adalah 1.0 % volume pada sales gas. Jika konsentrasi oksigen mencapai level 50 ppmv maka akan menimbulkan beberapa permasalahan sebagai berikut : menyebabkan korosi perpipaan dengan adanya air, bila bereaksi dengan amina pada proses gas treating akan membentuk garam yang stabil, bila bereaksi dengan glikol akan membentuk senyawa asam yang korosif, berekasi dengan hirokarbon selama proses high temperature regeneration akan membentuk air, yang akan mengurangi efektivitas dari proses ini, pada konsentrasi yang rendah, oksigen bisa dihilangkan dengan nonregenerative scavengers. Untuk konsentrasi yang lebih tinggi bisa digunakan metode katalitik.

sumber :

http://kimiakoloid.com/blog/?cat=18

Bensin

Bensin yang didapat dari hasil penyulingan minyak bumi menimbulkan banyak ketukan (knocking). Ketukan diakibatkan adanya “self ignition”, yaitu pembakaran terjadi terlalu cepat sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Makin banyak ketukan, makin berkurang efisiensi penggunaan bahan bakar dan dapat merusak mesin Oleh karena bensin hanya terbakar dalam fase uap, maka bensin harus diuapkan dalam karburator sebelum dibakar dalam silinder mesin kendaraan. Energi yang dihasilkan dari proses pembakaran bensin diubah menjadi gerak melalui tahapan sebagai berikut.

Pembakaran bensin yang diinginkan adalah yang menghasilkan dorongan yang mulus terhadap penurunan piston. Hal ini tergantung dari ketepatan waktu pembakaran agar jumlah energi yang ditransfer ke piston menjadi maksimum. Ketepatan waktu pembakaran tergantung dari jenis rantai hidrokarbon yang selanjutnya akan menentukan kualitas bensin.

Bilanganan Oktan

Di dalam mesin, campuran udara dan bensin (dalam bentuk gas) ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Kerena besarnya tekanan ini, campuran udara bensin juga dapat terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar. Bilangan oktan suatu bensin memberikan informasi kepada kita tentang seberapa besar tekanan yang bias diberikan sebelum bensin tersebut terbakar secara spontan. Jika campuran gas ini terbakar karena tekanan yang tinggi (dan bikan karena percikan api dari busi), maka akan terjadi knocking atau ketukan di dalam mesin. Knocking ini akan menyebabkan mesin cepat rusak, sehingga hal ini harus kita hindari.

Nama oktan berasal dari oktana (C8), karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana memiliki sifat kompresi paling bagus, oktana dapat dikompres sampai volume kecil tanpa mengalami pembakaran spontan, tidak seperti yang terjadi pada heptana, misalnya yang dapat terbakar spontan meskipun baru ditekan sedikit.

Bensin dengan oktan 87, berarti bensin tersebut terdiri atas 87% oktana dan 13% heptana (atau campuran molekul lainnya). Bensin ini akan terbakar secara spontan pada angka tingkat kompresi tertentu yang diberikan sehingga hanya diperuntukkan mesin kendaraan yang memiliki rasio kompresi yang tidak melebihi angka tersebut.

Zat Aditif Bensin

Bensin yang dipasarkan, disesuaikan dengan spesifikasi pemasaran yang memiliki angka oktan tinggi. Oleh karana itu, diperlukan zat aditif bensin atau pengungkit oktan (octane boaster). Beberapa zat aditif yang biasa digunakan, yaitu:

a. Tetra Ethyl Lead (TEL)

Tetra ethyl lead atau timbal tetraetil ditemukan oleh T.Midgley dan T.A Boyd dari General motor Cooporation sekitar tahun 1922 merupakansuatu cairan berat dengan densitas 1,659 g/cm3, titik didih 200 0C dan larut dalam bensin. Tetra ethyl Lead mempunyai rumus molekul Pb(C2H5)4 dan rumus struktur sebagai berikut:

Ada beberapa pertimbangan mengapa timbal (Pb) digunakan sebagai aditif bensin yaitu:

1. Timbal memiliki sensitivitas tinggi dalam meningkatkan angka oktan, dimana setiap tambahan o,1 gram timbale per liter bensin mampu menaikkan angka oktan sebesar 1,5-2 satuan angka oktan.

2. Timbal merupakan komponen dengan harga relatif murah untuk kebutuhan peningkatan 1 satuan angka oktan dibandingkan menggunakan senyawa lainnya.

3. Pemakaian timbal dapat menekan kebutuhan senyawa aromatik sehingga proses produksi relatif murah dibandingkan produksi bensin tanpa timbal

Namun akibat penggunaan timbal adalah bumi kita yang kita tinggali ini diselimuti oleh lapisan tipis timbal, dan timbal ini berbahaya untuk mahluk hidup, termasuk manusia. sehinggai di negara-negara maju timbal sudah dilarang untuk dipakai sebagai bahan campuran mesin.

b. Tersier Butil Eter (MTBE)